1987年那会儿,中国兵器工业还远远比不上西方,技术差距摆在那儿,跟瑞士这种军工老牌国家比,差得不是一星半点。可就在那年冬天,中国代表团硬是用一招激将法,从瑞士火炸药公司手里掏出了保密的穿甲弹样本。 技术追赶的先行者 蔡寅生,机械委兵器发展司的总工程师,绝对是个硬核人物。他那年代,中国的工业基础还很薄弱,兵器研发更是得从零摸索。他早年投身兵器工业,从基层技术员干起,靠着一股子钻研劲儿,硬是把自己磨成了专家。

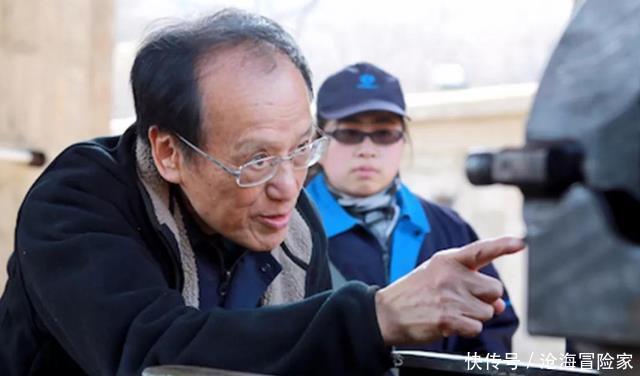

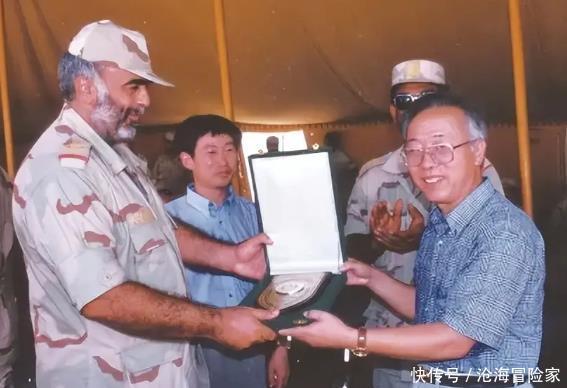

技术追赶的先行者 蔡寅生,机械委兵器发展司的总工程师,绝对是个硬核人物。他那年代,中国的工业基础还很薄弱,兵器研发更是得从零摸索。他早年投身兵器工业,从基层技术员干起,靠着一股子钻研劲儿,硬是把自己磨成了专家。 他常年在工厂和试验场跑,身上总带着一股火药味儿,手里的笔记本从不离身,密密麻麻记满了技术参数和改进点。70年代某次国际防务展,他盯着外国火炮的结构看了半天,旁边的人都觉得他那架势像要把机器拆了研究明白。 他不是光会埋头搞技术的书呆子,脑子活得很。国际谈判桌上,他总能抓住对方话里的破绽,问得人家下不来台。蔡寅生不光懂火炮设计,对火药化学也有研究,这让他在跟外方打交道时,总能抛出专业到骨子里的问题,逼得对方不得不认真对待。他的这份能耐,成了中国兵器工业在80年代对外技术交流中的一张王牌。

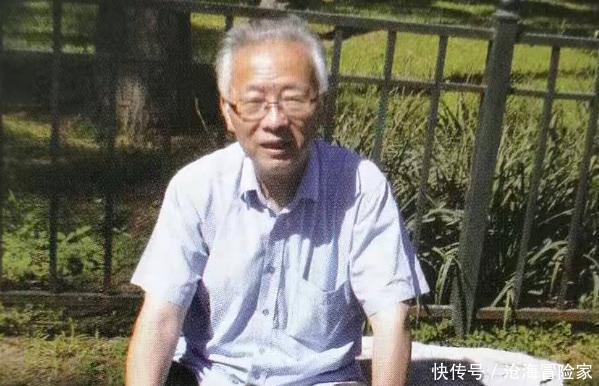

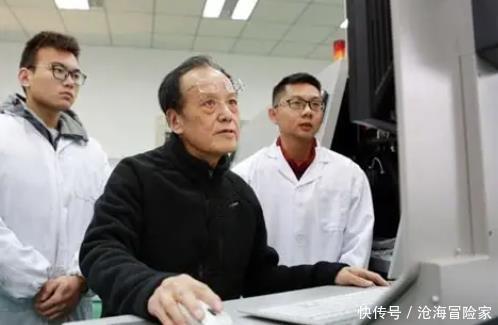

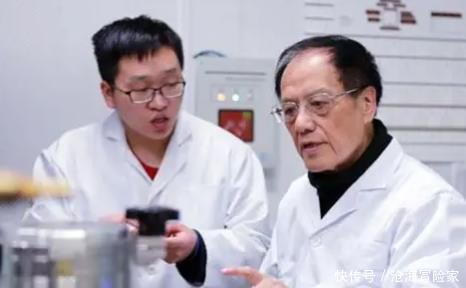

他常年在工厂和试验场跑,身上总带着一股火药味儿,手里的笔记本从不离身,密密麻麻记满了技术参数和改进点。70年代某次国际防务展,他盯着外国火炮的结构看了半天,旁边的人都觉得他那架势像要把机器拆了研究明白。 他不是光会埋头搞技术的书呆子,脑子活得很。国际谈判桌上,他总能抓住对方话里的破绽,问得人家下不来台。蔡寅生不光懂火炮设计,对火药化学也有研究,这让他在跟外方打交道时,总能抛出专业到骨子里的问题,逼得对方不得不认真对待。他的这份能耐,成了中国兵器工业在80年代对外技术交流中的一张王牌。 王泽山,南京理工大学的教授,后来成了中国工程院院士,也是这故事里绕不过去的大人物。他在火炸药领域的研究,那是真牛。早年在大学讲课,下了讲台就扎进实验室,常常一待就是一整天。 他对发射药的性能优化特别上心,实验数据堆了满桌,推导公式能写满好几块白板。他带团队的时候,从不摆架子,亲自上手调配方,实验服上总沾着化学粉末。正是这种实干精神,让他成了中国火炸药研究的中流砥柱。

王泽山,南京理工大学的教授,后来成了中国工程院院士,也是这故事里绕不过去的大人物。他在火炸药领域的研究,那是真牛。早年在大学讲课,下了讲台就扎进实验室,常常一待就是一整天。 他对发射药的性能优化特别上心,实验数据堆了满桌,推导公式能写满好几块白板。他带团队的时候,从不摆架子,亲自上手调配方,实验服上总沾着化学粉末。正是这种实干精神,让他成了中国火炸药研究的中流砥柱。 这两位,一个是谈判桌上的智将,一个是实验室里的先锋,搭档起来,硬是把中国兵器工业的技术水平往上推了好几步。他们都不是那种光说不练的主儿,每一步都走得扎实,靠真本事说话。 激将法的教科书式操作 1987年底,中国代表团去了瑞士,主要是谈双管35毫米高炮的技术引进。这事对当时的兵器工业来说,意义重大,因为国产高炮的技术还差着火候,急需学习国外的先进经验。代表团由蔡寅生带队,成员都是国内顶尖的技术骨干,个个带着任务,眼睛瞪得像探照灯,恨不得把瑞士的技术全看透。

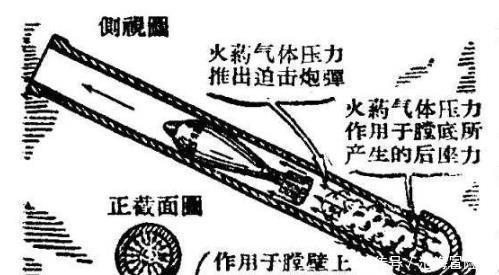

这两位,一个是谈判桌上的智将,一个是实验室里的先锋,搭档起来,硬是把中国兵器工业的技术水平往上推了好几步。他们都不是那种光说不练的主儿,每一步都走得扎实,靠真本事说话。 激将法的教科书式操作 1987年底,中国代表团去了瑞士,主要是谈双管35毫米高炮的技术引进。这事对当时的兵器工业来说,意义重大,因为国产高炮的技术还差着火候,急需学习国外的先进经验。代表团由蔡寅生带队,成员都是国内顶尖的技术骨干,个个带着任务,眼睛瞪得像探照灯,恨不得把瑞士的技术全看透。 在瑞士的行程中,代表团参观了“威美思”火炸药公司。这家公司可不是小角色,专攻火药和弹药技术,在国际军工圈子里名声响当当。他们当时展示了一项新技术,叫“零梯度发射药”。 这玩意儿听着就高大上高忆配资,意思是这种发射药的温度系数几乎为零,不管是50度的高温还是零下40度的低温,火药的燃烧性能都稳得一批,膛压不飙,初速不掉。这对火炮来说,简直是神器,因为温度变化一直是影响火炮性能的大难题。

在瑞士的行程中,代表团参观了“威美思”火炸药公司。这家公司可不是小角色,专攻火药和弹药技术,在国际军工圈子里名声响当当。他们当时展示了一项新技术,叫“零梯度发射药”。 这玩意儿听着就高大上高忆配资,意思是这种发射药的温度系数几乎为零,不管是50度的高温还是零下40度的低温,火药的燃烧性能都稳得一批,膛压不飙,初速不掉。这对火炮来说,简直是神器,因为温度变化一直是影响火炮性能的大难题。 蔡寅生听完介绍,没急着点头。他在兵器工业混了这么多年,啥稀奇技术没听过?可这“零梯度”听起来有点玄乎,像是理论上能行,实际做起来悬。 他当时就起了疑心,觉得瑞士人可能在吹牛,毕竟火药性能受温度影响,那是教科书里的铁律。他没直接拆台,而是换了个路子,假装不信,故意说:“高温膛压高,低温初速低,这是常识,你们这技术听起来不靠谱啊。”

蔡寅生听完介绍,没急着点头。他在兵器工业混了这么多年,啥稀奇技术没听过?可这“零梯度”听起来有点玄乎,像是理论上能行,实际做起来悬。 他当时就起了疑心,觉得瑞士人可能在吹牛,毕竟火药性能受温度影响,那是教科书里的铁律。他没直接拆台,而是换了个路子,假装不信,故意说:“高温膛压高,低温初速低,这是常识,你们这技术听起来不靠谱啊。” 这话一出,瑞士工程师估计有点懵。他们本来是想秀一把技术优越感,结果被蔡寅生这么一激,脸上挂不住了。他们赶紧拿出更详细的数据和图表,想证明自己没吹牛。可蔡寅生还是那副不以为然的样子,继续追问:“你们这数据看着挺好,可实际生产真能做到?不会是纸上谈兵吧?”这话带着点刺,像是故意戳瑞士人的自尊心。

这话一出,瑞士工程师估计有点懵。他们本来是想秀一把技术优越感,结果被蔡寅生这么一激,脸上挂不住了。他们赶紧拿出更详细的数据和图表,想证明自己没吹牛。可蔡寅生还是那副不以为然的样子,继续追问:“你们这数据看着挺好,可实际生产真能做到?不会是纸上谈兵吧?”这话带着点刺,像是故意戳瑞士人的自尊心。 瑞士工程师被逼得没办法,估计是憋着一口气,非要证明自己。他们从保险柜里取出了一枚105毫米坦克炮穿甲弹样本,直接摆在桌上。这枚弹体就是用零梯度发射药做的,工艺精细,数据完全对得上他们吹的技术指标。 蔡寅生仔细看了看这枚弹体,表面光滑,刻痕清晰,明显是高精度制造的产物。他没再多问,但心里已经有了谱:瑞士人这技术不是虚的,确实做出来了。

瑞士工程师被逼得没办法,估计是憋着一口气,非要证明自己。他们从保险柜里取出了一枚105毫米坦克炮穿甲弹样本,直接摆在桌上。这枚弹体就是用零梯度发射药做的,工艺精细,数据完全对得上他们吹的技术指标。 蔡寅生仔细看了看这枚弹体,表面光滑,刻痕清晰,明显是高精度制造的产物。他没再多问,但心里已经有了谱:瑞士人这技术不是虚的,确实做出来了。 这招激将法,玩得太漂亮了。蔡寅生没用硬碰硬的谈判手段,也没咄咄逼人,就是轻轻一激,让对方自己把底牌亮了出来。瑞士人以为是展示实力,其实是中了套,主动把保密的样本拿出来给中国代表团看。这枚弹体,不仅证实了零梯度发射药的存在,还给中国后来的研发提供了关键线索。

这招激将法,玩得太漂亮了。蔡寅生没用硬碰硬的谈判手段,也没咄咄逼人,就是轻轻一激,让对方自己把底牌亮了出来。瑞士人以为是展示实力,其实是中了套,主动把保密的样本拿出来给中国代表团看。这枚弹体,不仅证实了零梯度发射药的存在,还给中国后来的研发提供了关键线索。 整个过程,蔡寅生表现得沉稳老练。他没急着追问技术细节,因为他知道瑞士人不会轻易松口核心机密。能看到实物样本,已经是大胜利了。他把弹体的外观、标记和性能描述都记在笔记本上,这些信息成了回国后推动研发的宝贵资料。代表团其他成员也趁机记录了不少技术细节,大家心里都清楚,这趟瑞士行没白来。

整个过程,蔡寅生表现得沉稳老练。他没急着追问技术细节,因为他知道瑞士人不会轻易松口核心机密。能看到实物样本,已经是大胜利了。他把弹体的外观、标记和性能描述都记在笔记本上,这些信息成了回国后推动研发的宝贵资料。代表团其他成员也趁机记录了不少技术细节,大家心里都清楚,这趟瑞士行没白来。 这事儿跟二战时美国人审讯德国潜艇军官的套路有点像。那次,美国专家维克多·泰勒也是用激将法,刺激德国军官汉斯·克鲁普,让他把声自导鱼雷的秘密全抖了出来。蔡寅生这招,显然是学到了精髓,换了个场景,照样把瑞士人给“套”了。 技术突破的果实累累

这事儿跟二战时美国人审讯德国潜艇军官的套路有点像。那次,美国专家维克多·泰勒也是用激将法,刺激德国军官汉斯·克鲁普,让他把声自导鱼雷的秘密全抖了出来。蔡寅生这招,显然是学到了精髓,换了个场景,照样把瑞士人给“套”了。 技术突破的果实累累 蔡寅生回国后,立马把瑞士的见闻整理成报告。1988年,兵器工业部开预研工作会议,蔡寅生站在台上,把零梯度发射药的技术特点讲得清清楚楚。他把在瑞士看到的那枚穿甲弹样本描述了一遍,还特意强调了它的稳定性能。这报告一出,会场里炸开了锅。 之前,华东工学院(就是现在的南京理工大学)早就提出过类似课题,可上级一直觉得这技术太悬,没敢批预算。蔡寅生这一讲,等于给上级吃了颗定心丸:瑞士人都做出来了,咱没理由做不到!

蔡寅生回国后,立马把瑞士的见闻整理成报告。1988年,兵器工业部开预研工作会议,蔡寅生站在台上,把零梯度发射药的技术特点讲得清清楚楚。他把在瑞士看到的那枚穿甲弹样本描述了一遍,还特意强调了它的稳定性能。这报告一出,会场里炸开了锅。 之前,华东工学院(就是现在的南京理工大学)早就提出过类似课题,可上级一直觉得这技术太悬,没敢批预算。蔡寅生这一讲,等于给上级吃了颗定心丸:瑞士人都做出来了,咱没理由做不到! 项目很快立项,拨款到位。王泽山教授接手了这块硬骨头。他带着南京理工大学的团队,联合辽宁向东化工厂,扎进实验室开始干。研发过程可不轻松,火药配方得一遍遍调,性能得一次次测。 实验台上,试管、量具堆得满满当当,仪器跑起来嗡嗡响。王泽山亲自上手,调整配方,检查数据,实验记录本上密密麻麻全是推导公式。团队加班加点,常常干到深夜,硬是把低温度系数发射药的技术给啃了下来。

项目很快立项,拨款到位。王泽山教授接手了这块硬骨头。他带着南京理工大学的团队,联合辽宁向东化工厂,扎进实验室开始干。研发过程可不轻松,火药配方得一遍遍调,性能得一次次测。 实验台上,试管、量具堆得满满当当,仪器跑起来嗡嗡响。王泽山亲自上手,调整配方,检查数据,实验记录本上密密麻麻全是推导公式。团队加班加点,常常干到深夜,硬是把低温度系数发射药的技术给啃了下来。 这技术虽然目标跟瑞士的零梯度发射药一样,但实现路径完全是自创的。中国团队没照搬国外的路子,而是从配方到工艺都搞出了自己的门道。1996年,这项“低温度系数发射药、装药技术及制造工艺”拿下了国家技术发明一等奖,这可是兵器工业史上独一份的荣誉。王泽山也因为这贡献,在1999年当选了中国工程院院士,实至名归。

这技术虽然目标跟瑞士的零梯度发射药一样,但实现路径完全是自创的。中国团队没照搬国外的路子,而是从配方到工艺都搞出了自己的门道。1996年,这项“低温度系数发射药、装药技术及制造工艺”拿下了国家技术发明一等奖,这可是兵器工业史上独一份的荣誉。王泽山也因为这贡献,在1999年当选了中国工程院院士,实至名归。 蔡寅生这边,继续在兵器工业领域发光发热。他后来参与了不少技术引进和自主研发项目,退休前一直是行业里的中坚力量。他和王泽山的这次配合,不仅让中国兵器工业在发射药技术上追了上来,还为后来的自主创新打下了基础。这事儿证明了一点:技术可以靠智慧和策略来撬动,关键时刻,一句“激将”的话,可能比一堆硬碰硬的谈判管用。

蔡寅生这边,继续在兵器工业领域发光发热。他后来参与了不少技术引进和自主研发项目,退休前一直是行业里的中坚力量。他和王泽山的这次配合,不仅让中国兵器工业在发射药技术上追了上来,还为后来的自主创新打下了基础。这事儿证明了一点:技术可以靠智慧和策略来撬动,关键时刻,一句“激将”的话,可能比一堆硬碰硬的谈判管用。

E融配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。